March 13, 2023 | Design | a wall newspaper

『ポケモンカードゲーム』の制作を行う〈クリーチャーズ〉オフィスの空間設計、カードのデザイン監修、そして新たなプロダクト《ポケモンカードゲーム Classic》の開発。〈nendo〉が新たに手がけたした3つの〈ポケモン〉にまつわるプロジェクトについて、代表の佐藤オオキに話を聞きました。

新しいデザイン領域に果敢にチャンレンジし続ける〈nendo〉が、最新プロジェクトとして、なんと〈ポケモン〉に関するプロジェクトを3つ発表した。

1つめは、〈ポケモン〉の原作3社のうちの1社で、主に『ポケモンカードゲーム』やデジタルゲームの開発を行う〈クリーチャーズ〉の新社屋の空間デザイン。エントランスおよびミーティングスペースの設計を行った。

「生物が環境によって変化することをイメージした社名とともに、会長の石原恒和さんからアメーバのようなモチーフが入った創業時のロゴを見せていただいたのがデザインのヒントになりました」

佐藤がこう説明するように、環境や人数によって多様な対応ができるように、あえて非対称の有機的な形をしたテーブルをデザイン。一方で、世界にファンを持つ『ポケモンカードゲーム』の制作会社であることを印象づけるために、カードそのものを空間デザインに直接取り入れることを考えた。

全部で6つある会議室の共用部に面した壁を、2.3ミリ厚のスチール板で覆い、そこにカードの特徴を抽象化したイメージを、カードと同じ縦88×横63ミリのサイズにレーザーカットで幾重にも切り抜いていった。さらに、12パターンの異なる角度で折り曲げてグラデーションをつけて奥行きを際立たせたほか、シークレットとして9種の「エネルギーカード」を密かに忍ばせるという心憎い遊びを空間に同居させている。

©Daniel Arsham Courtesy of NANZUKA

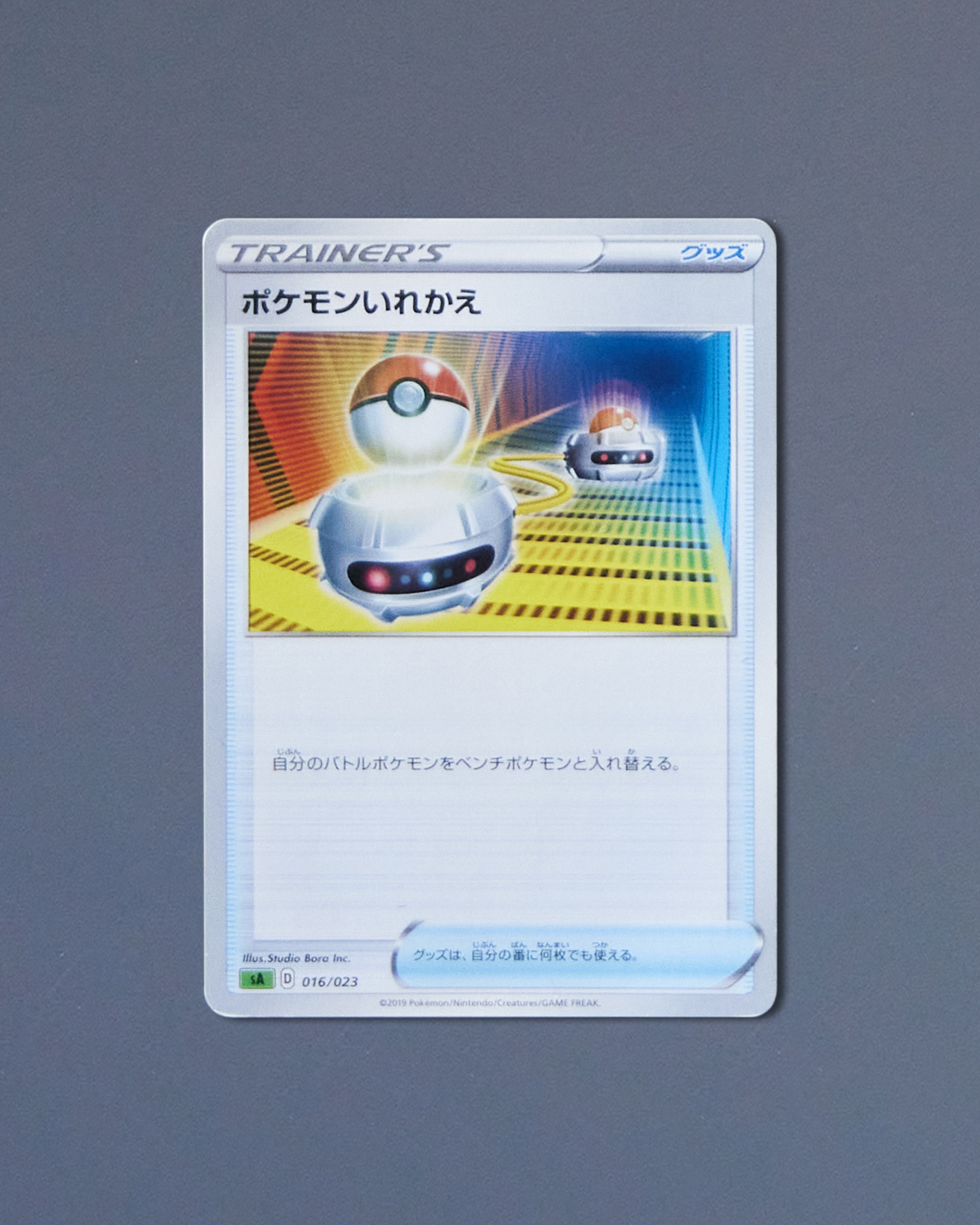

2つめのプロジェクトは、カードのリデザインだ。すでに多くのファンが愛用する成熟したゲームであることから大きな変更はせず、視認性の向上やゲーム進行のしやすさを目指したブラッシュアップを、2023年発売のシリーズから実施。文字を大きくして、フォントも統一。背景を明るくしてポケモンを目立たせたたり、カードを重ねたときに点数やカードの種類がすぐチェックできるようにレイアウトを変更するなど、計11項目を協同検証し、プレイの快適性をより高めた。

「とても細かな変更点ばかりなので、気づかない人も多いかもしれません。旧カードをお持ちの方であれば、新しいものと見比べながら、間違い探しのような感覚でチェックしてみるのも面白いかもしれませんね」

ポケモンカードのどこが変わった?

そして3つめは、《ポケモンカードゲーム Classic》の開発だ。これは「ポケモンカードをバックギャモンやチェスのような定番ゲームに成長させたい」と願う石原会長の思いに応える形で、プレイに必要なプレイマット、カード、コインなどをセットにしたプロダクトをデザイン。

「プレイヤーにとってカードは宝物ですから、マットの素材や加工は、カードが傷まないように慎重に選定。グラフィックが映えるようにボードをブラックにするなどという配慮を行いました」

さらにゲームの進行をスムーズに行うため、点数計算がしやすいようにコインの形状を変えたり、地域で仕様が異なっていたダメカン(プレイヤーが受けるダメージを示す「ダメージカウンター」の通称)も、異なる文化圏でも点数計算がしやすくなるようなユニバーサルデザインへと昇華させた。

今後も〈nendo〉と〈ポケモン〉によるコラボレーションは継続予定。さらにポケモンの裾野を広げていきたいと佐藤は展望を語る。

佐藤オオキ

1977年生まれ。2002年〈nendo〉を設立。2025年開催予定の大阪・関西万博日本政府館総合プロデューサー/総合デザイナーを務める。